文化祭

文化祭  文化祭

文化祭  文化祭

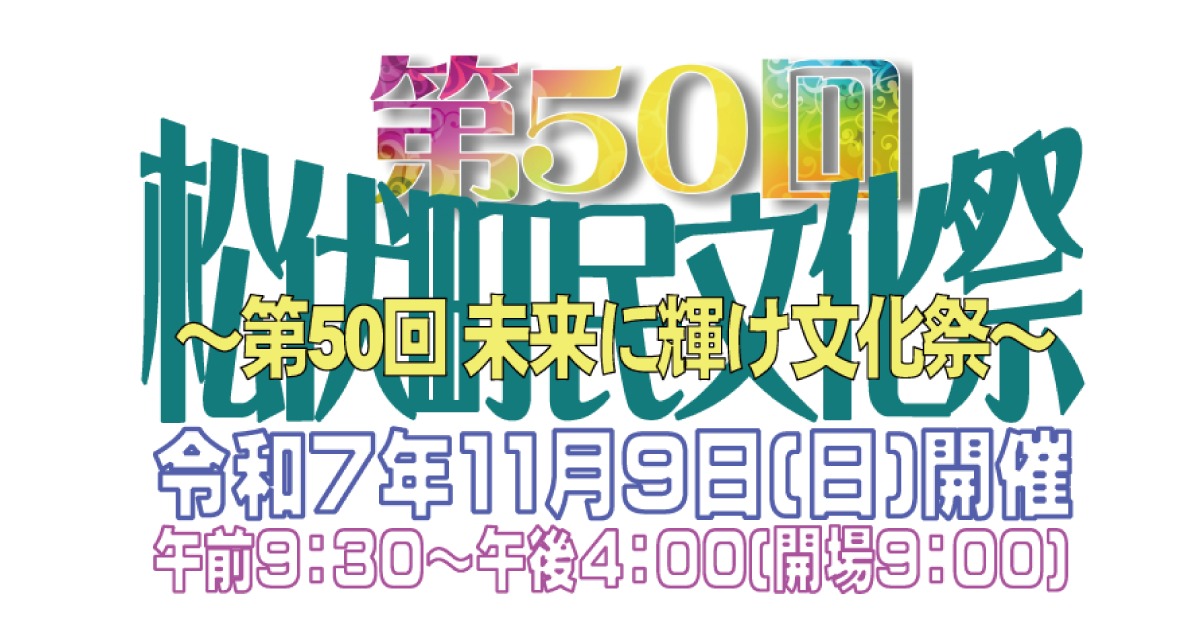

文化祭 第50回松伏町民文化祭

お知らせ

お知らせ 第50回松伏町民文化祭を開催致します

お知らせ

お知らせ 【協賛・協力紹介】松伏町文化協会創立50周年記念の活動に係る御協賛者・御協力者紹介

お知らせ

お知らせ 第50回町民文化祭 出店者募集!(受付は終了しました)

お知らせ

お知らせ 第50回町民文化祭 一般参加者募集!!(受付終了しました)

お知らせ

お知らせ ご協賛いただける企業・団体・個人を募集します。(募集は終了しました)

お知らせ

お知らせ 松伏町文化協会創立50周年

文化祭

文化祭 第49回松伏町民文化祭を開催します!!(11/3)

サークル情報

サークル情報 夏休み子ども将棋教室を開催しました。

街の文化人を訪ねて

街の文化人を訪ねて 【街の文化人を訪ねて】第12回 俳人・音楽家 戸辺喜美江さん

お知らせ

お知らせ