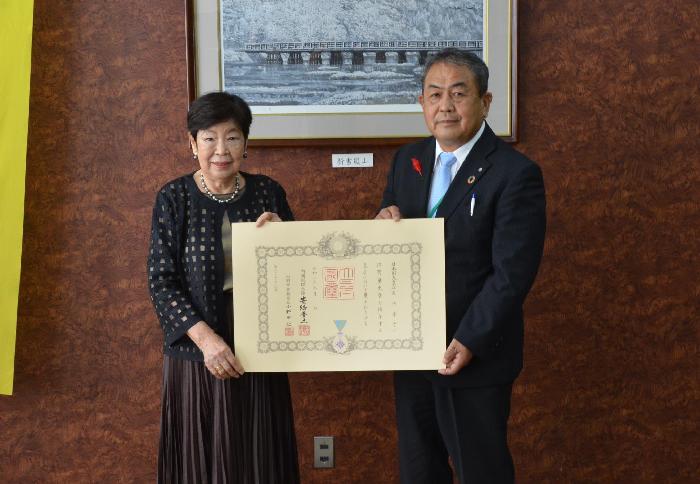

ささら獅子舞保存会で元町長の会田重雄様にお話を伺いました。

(取材日:令和3年9月22日)

<ささら獅子舞保存会の位置づけについて>

獅子頭(シシガシラ)そのものは松伏神社の持物です。ささら獅子舞保存会は舞うという技能を持っている団体です。

Q1:どれくらいの歴史がありますか。

厳密にいうと我々にもわからないところがありますが、ささら獅子舞には免許状というものがあります。

その免許状の出された年は1646年(正保3年)です。それは神社の石碑にも刻まれております。従って370年以上の歴史があります。

ささら獅子舞の免許状は、流派の家元が出したものと思われます。

Q2:今は何人ぐらいでやってますか。

女性6人、男性7人の13人です。

Q3:どんな活動をされていますか。

毎年7/15前後の松伏神社の例大祭で奉納するのが中心です。

また、大勢の人に知ってもらいたいので、松伏神社の元旦祭や、町民文化祭、町民まつり等でも舞います。

そして、獅子舞をやってみようかなと思う人が出てきてくれることを願っております。

この前も松伏第二小学校で子供たちに町の伝統芸能を見せたいということでしたので特別に舞いました。

そういう声がかかれば積極的に伺います。

Q4:普段の練習はありますか。

毎年7月15日前後の日曜日が例大祭になりますので、それに向けて5月連休明けから毎週練習します。

今年は、コロナでお正月の行事が中止になりましたが、来年の正月に向けては、11月ごろから練習を始めます。

現在は10/7に春日部で行われる「埼葛人権を考えるつどい」で披露することになっており、それに向けて練習しています。

Q5:練習はどこでやりますか。

神社の社務所で行っております。

すべて神社中心の活動です。

Q6:他の市町にも獅子舞があるようですが、交流はありますか。

どこの神社もお祭りは同じ時期なんです。ですからなかなか行かれませんが、赤沼の神社や銚子口の神社(どちらも春日部市)には見学にいったことがあります。

Q7:(越谷)下間久里に無形文化祭の獅子舞があるようですが交流はありますか。

あります。この前も皆で伺って練習を見せていただきました。

言い伝えでは松伏神社の獅子舞は間久里から教わったともいわれています。しかし、舞いの形は松伏神社のものとは違うものでした。

Q8:ささら獅子舞は県の指定文化財にはならないですか。

県内で獅子舞は100以上あり、「ささら」という名前が付く獅子舞だけでも30以上あります。どこか特徴がないと難しいようです。

20年ぐらい前、文化財をまとめる仕事をやってくれていた大舘さんが、この免許状はすごいということでした。

免許状だけでも県の文化財になればと思います。

Q9:獅子は作り変えていますか。

獅子頭は昔からのままです。

塗り直しは1回経験しています(20年ごろ前)。その前何回行ったのか分かりません。

また、太鼓も直しました。皮の張り替えです。周りの布とかは紐でくくってありますが、はがした布の中には昔直したことが書かれていました。

<獅子舞の難しいところ>

獅子舞で難しいことは、他の獅子舞は何回も同じ振りを繰り返しているようですが、松伏神社の獅子舞は1曲1曲振りが違うことです。だから免許状が必要なのかもしれません。

Q10:会田さんがささら獅子舞を始められたきっかけは。

松伏神社の夏祭りで小さい時から獅子舞を見ておりましたので大人になったらやってみたいと思っておりました。

昔の神社は野田街道沿いにありましたので、多くの人に見られていました。

【インタビューと記事 文化協会役員 吉田文夫】

<ふうしゃ過去記事紹介>

ふうしゃ第10号 平成13年7月1日発行 サークル紹介より

ささら獅子舞は、1646年5月に免許状を有する無形文化財である。古来は、外河原地内に鎮座した八幡神社に伝承されていたものと推測される。

例年7月15日の夏祭に斎庭を設けて神社で奉納される。莚八枚を方形に敷き、四方に竹を立て注連縄を張って待つ中に、祓を持った氏子総代を先頭に宮司が巻物を持ち、少年4人の花笠、笛方3人、女獅子、中獅子、太夫獅子の順に鳥居を潜る。

道中流しの笛の音に合わせ粛々と進み斎庭に入れば花笠は四方に立ち四方固めの舞が五穀豊穣悪疫退散を願って奉納される。その舞振りは勇壮である。

舞の風に当たるその年は病気にかからぬという。

最後に上りの曲が奏されて、ささら獅子舞奉納の儀は終了する。

皆様の参加をお待ちしています。